Goethe, Schiller und die Weimarer Klassik

„Mit Botanik gibst du dich ab?“

Zur Frankfurter Buchmesse 1790 erscheint Goethes erste naturwissenschaftliche Publikation. Er hat den Verleger Carl Wilhelm Ettinger dazu bewegen können, neben dem „Römischen Karneval“ auch eine naturwissenschaftliche Arbeit zu veröffentlichen: „Versuch die Metamorphose der Pflanze zu erklären“, nennt Goethe sie zurückhaltend. Wie auch andere Verleger ist Ettinger in erster Linie am Dichter Goethe interessiert, weniger am dilettierenden Naturwissenschaftler. Dem sind solche Vorbehalte inzwischen nichts Neues mehr: „Mit Botanik gibst du dich ab? mit Optik? Was tust du?“, spielt er in den „Venezianischen Epigrammen“ auf sie an.

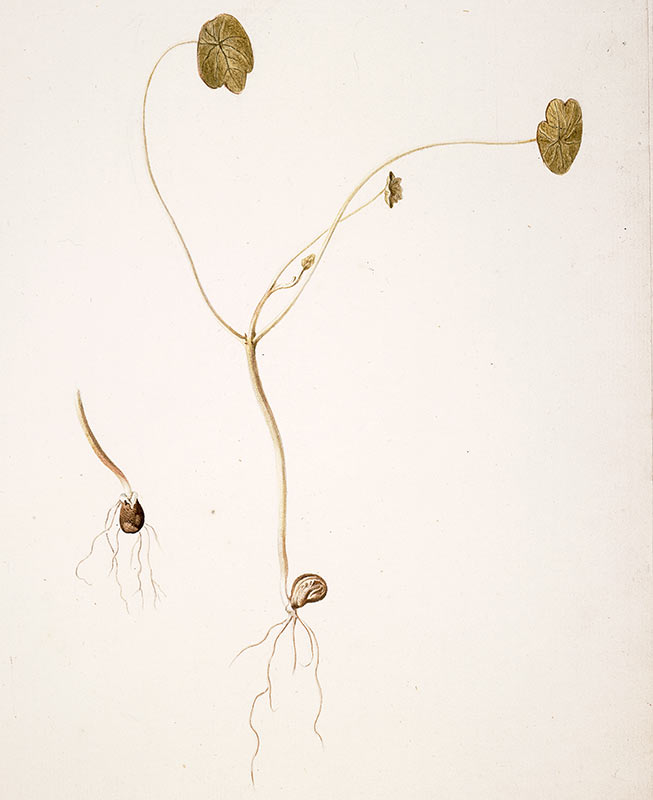

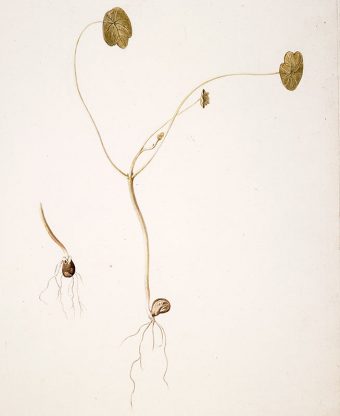

Die Idee zur „Metamorphose der Pflanze“ entwickelt Goethe während seiner Italienreise. Die üppige mediterrane Vegetation inspiriert ihn zu Überlegungen über die Prinzipien des Pflanzenwachstums. Während seiner ersten Zeit in Weimar hat er sich, neben der menschlichen Anatomie, auch mit Botanik befasst. Er führt Keimungsversuche durch, mit Samen der Kapuzinerkresse, von Bohnen, Erbsen und Dattelpalmen, und lässt sie von Johann Christian Wilhelm Waitz zeichnen.

Keimung der Kapuzinerkresse, aus: Johann Wolfgang Goethe: Die Metamorphose der Pflanzen, aus Goethes Nachlass

In Weimar erwirbt Goethe auch Publikationen des schwedischen Naturwissenschaftlers Carl von Linné. Linnés botanische Arbeiten hatte er bereits während seines Studiums in Straßburg mit studentischen Tischgenossen diskutiert. Gemeinsam mit dem Botaniker August Batsch arbeitet er an der Neugestaltung des Botanischen Gartens der Jenaer Universität. Batsch wird später auch um Meinung und Anmerkungen zur Metamorphoseschrift gebeten. Sein Urteil fällt positiv aus, was nach den bestehenden Hierarchien nicht allzu verwunderlich ist.

Bevor es jedoch soweit ist, arbeitet Goethe weiter an der autodidaktischen Vervollkommnung seiner Botanikkenntnisse. Auf seinen Reisen wird ihm klar, wie anpassungsfähig Pflanzen gegenüber Klima- und Bodenverhältnissen sind.

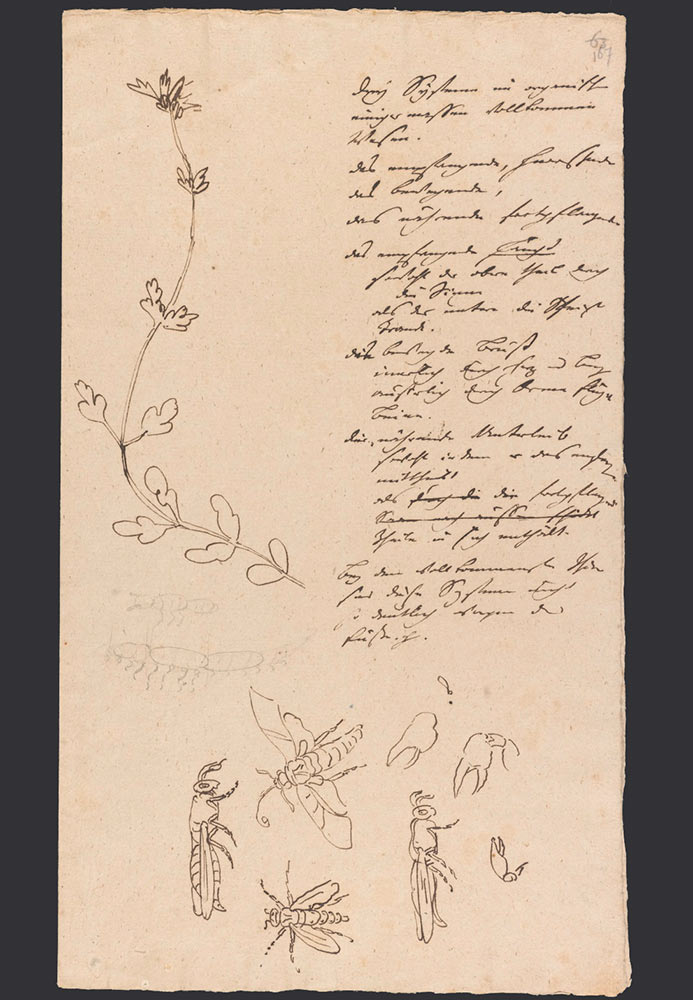

„Das Wechselhafte der Pflanzengestalten, dem ich längst auf seinem eigentümlichen Gange gefolgt, erweckte nun bei mir immer mehr die Vorstellung: die uns umgebenden Pflanzenformen seien nicht ursprünglich determiniert und festgestellt, ihnen sei vielmehr […] eine glückliche Mobilität und Biegsamkeit verliehen, um so vielen Bedingungen, die über dem Erdkreis auf sie einwirken, sich zu fügen und darnach bilden und umbilden zu können.“

Johann Wolfgang Goethe: Skizze zum Typus einer höheren Pflanze und Typus des Insektes, aus Goethes Nachlass

Äußerungen dieser Art veranlassten Charles Darwin eine Generation später, Goethe in die Reihe der Vorläufer seiner Abstammungstheorie zu stellen. Goethe folgert aus solchen Beobachtungen, dass es ein Urbild der Pflanze schlechthin geben müsse, eine Urpflanze. Während der Italienreise hat er bereits notiert:

„Hypothese Alles ist Blatt, und durch diese Einfachheit, wird die größte Mannigfaltigkeit möglich.“

Die Typusidee, verbunden mit der Hypothese von der Blattnatur aller Pflanzenorgane, wird zum programmatischen Kern der botanischen Publikation. Im „Versuch die Metamorphose der Pflanze zu erklären“ stellte Goethe die Metamorphose der einjährigen Pflanze als einen Gestaltwandel des Blattes in sechs Hauptschritten dar – von der Keimung, über die „Ausbildung der Stengelblätter von Knoten zu Knoten“ bis zur Frucht.

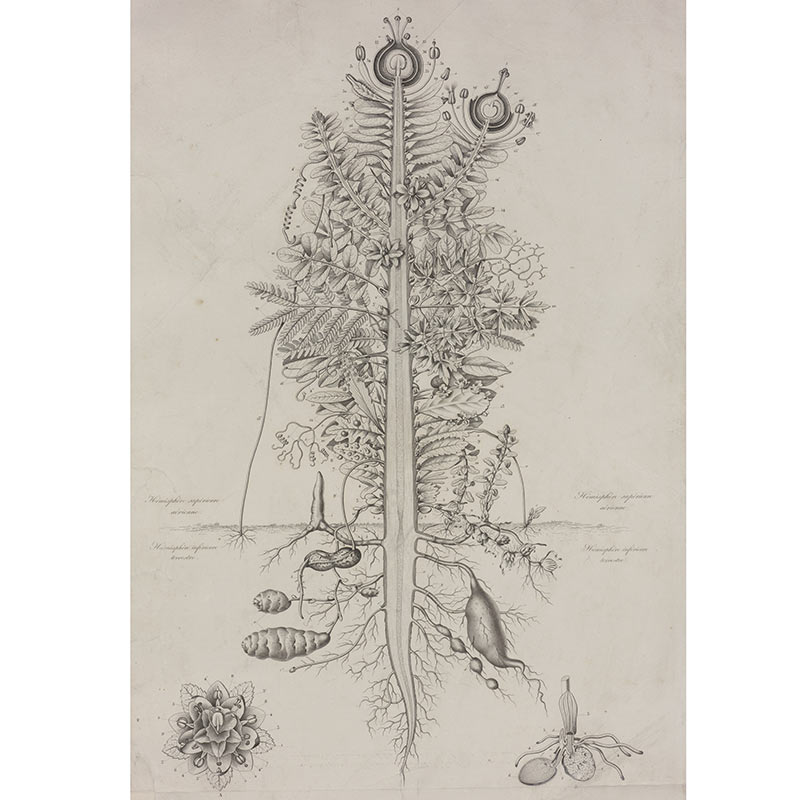

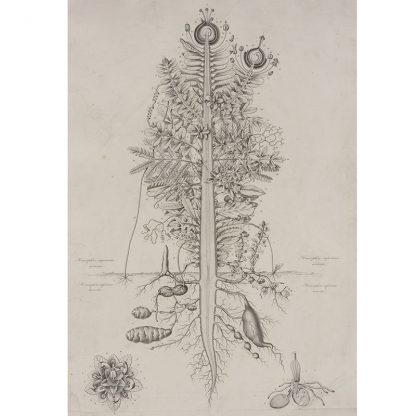

Von der ersten Rezeption fühlt er sich missverstanden. Sein Text werde als Anleitung zum Erfinden fantasievoller Ornamente gelesen. Ein Beispiel für eine solche Fehlinterpretation ist Pierre Jean François Turpins Darstellung „Idealer Pflanzentypus“. Im weiteren Verlauf führen der berühmte Name des Autors und die durch ihn initiierte Überwindung tradierter Wissenschaftsmethodik aber zu einer breiten Resonanz.

F.Plée (?) nach Pierre Jean François Turpin: Der ideale Pflanzentypus, Kupferstich, Datierung der Vorlage 1804

Noch im hohen Alter befasst sich Goethe mit spiraligen Bildungen bei Pflanzen, wie sie bei der Anordnung der Kerne in der Sonnenblume oder in der Struktur von Tannenzapfen vorkommen. Er hofft, das Gesetz der Spiralanordnungen durch den Vergleich mit krankhaften Exemplaren entdecken zu können, wie einem zwangsgedrehten Baldrianstängel aus seiner Sammlung. Der entstandene Aufsatz „Über die Spiraltendenz der Vegetation“ wird an die Metamorphoseausgabe von 1831 angefügt.

Heinrich Eduard Starck: Baldrian, verbändert und zwangsgedreht, aus: Zehn colorierte Handzeichnungen zur Erläuterung der Metamorphose der Pflanzen nach Goethe, aus Goethes Sammlungen

Zu diesem Zeitpunkt kann Goethe auf überwiegend positive Bewertungen zurückblicken. Der Mediziner Johann Christian Stark hält in Jena Vorlesungen zur Metamorphosenlehre, namhafte Botaniker wie Christian Gottfried Nees von Esenbeck oder Heinrich Friedrich Link nehmen aufmerksam Anteil.

Mit der Metamorphosenschrift ist es Goethe gelungen, die so sehr angestrebte Akzeptanz als Naturwissenschaftler zu erlangen. Das belegt nicht zuletzt die Benennung zweier brasilianischer Malvenarten, die ihm zu Ehren von Martius und Nees von Esenbeck in die neu geschaffene botanische Gattung „Goethea“ gestellt wurden. Sie ließen dem Namenspaten von den beiden Arten „Goethea cauliflora“ und „Goethea semperflorens“ jeweils eine kolorierte Druckgrafik zukommen. Obwohl die Klassifizierung später revidiert wurde – beide Arten sind in die Gattung „Pavonia“ gestellt worden – ist die Gattung „Goethea“ im allgemeinen Bewusstsein geblieben.

Dieser Blogbeitrag ist eine Kurzform des Texts „Metamorphose der Pflanzen“ von Gisela Maul aus dem Katalog zur Ausstellung „Abenteuer der Vernunft – Goethe und die Naturwissenschaften um 1800“, herausgegeben von Kristin Knebel, Gisela Maul und Thomas Schmuck, erschienen beim Sandstein Verlag.

Bis zum 16. Februar 2020 präsentieren wir erstmalig Goethes umfassende naturwissenschaftliche Sammlung. Zwischen den Diskursen der sich formierenden Naturwissenschaften um 1800 und heutigen Fragestellungen entwickelt sich ein spannungsreicher Themenparcours mit innovativen Medienstationen.

Zur Ausstellung „Abenteuer der Vernunft”

Thank you, I have just been searching for info about

this topic for ages and yours is the best I’ve discovered so

far. But, what in regards to the conclusion? Are you positive in regards

to the supply?

Feel free to surf to my web page :: InvisiBeatz Headphones