5 Fragen an Anna Härtelt

Anna Härtelt hat den diesjährigen Preis der Stiftung Ulla und Eberhard Jung gewonnen. Im Interview erklärt sie uns, weshalb »Heimat« und »Albtraum« für sie Synonyme sind und was sie mit dem Ausspruch »form follows content« meint.

Frau Härtelt, muss Kunst politisch sein?

Kunst ist immer politisch, weil sie grundsätzlich im Kontext ihrer Zeit zu betrachten ist. Außerdem ist die Entscheidung, »Künstler« zu werden, auch eine politische.

Dieses Lebensmodel basiert auf Risiko, Individualismus, Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Freizügigkeit und Dekadenz.

Man lebt mit dem Vorwurf, ein Egoist, Schmarotzer und Taugenichts zu sein.

Hätten Sie gefragt, ob es mehr engagierte Kunst geben sollte, dann hätte ich »Ja« gesagt. Die Kunst und der Künstler dürfen dabei aber niemals instrumentalisiert werden, um Aufklärung, Moralisierung oder gar Missionierung zu betreiben. Das ist nicht ihr Auftrag.

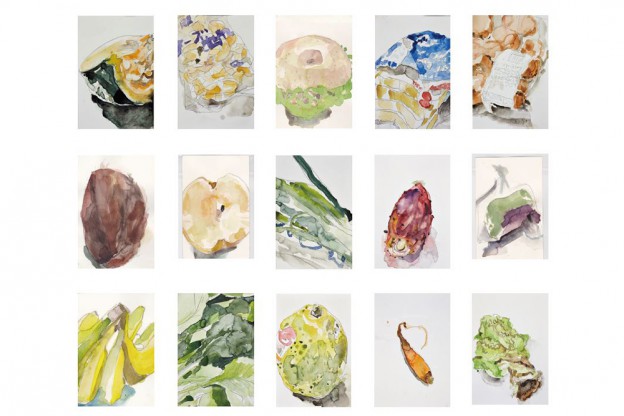

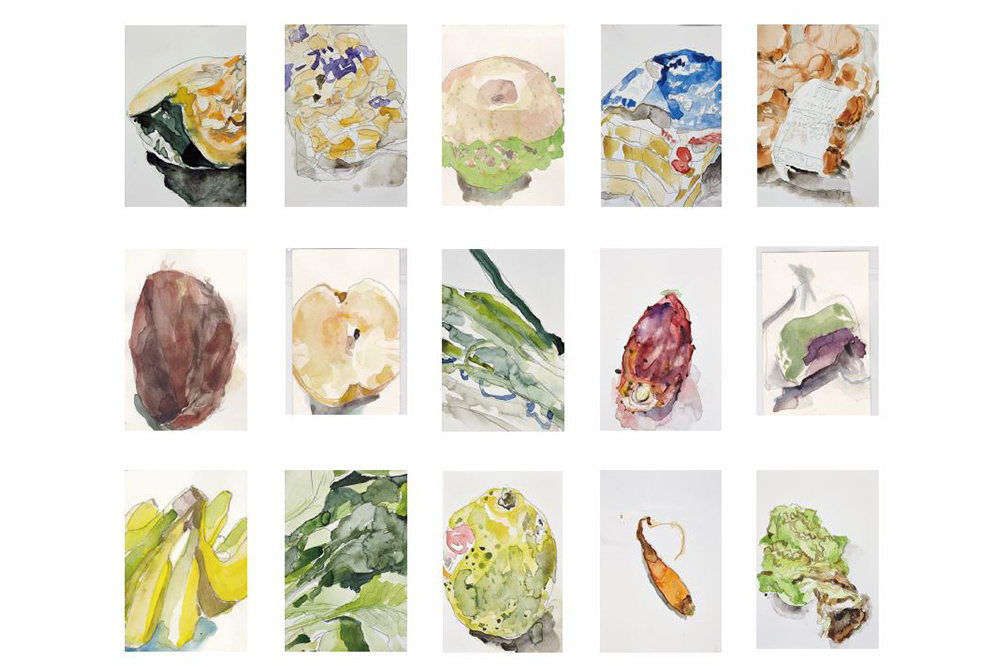

BLOODLINE, work in process, watercolor and ink on paper, 35 x 45 cm, 2015 © Anna Härtelt

Die Kunst soll und muss frei von äußeren Zwängen sein. Somit kann sie selbstverständlich auch unpolitisch sein, wie die »abstrakte Malerei«, auch die »absolute Malerei« genannt.

Sie befasst sich »nur« mit malerischen Fragen und dennoch bot sie sich nach dem Holocaust demonstrativ als politischer und künstlerischer Fortschritt (ohne sozialkritische Botschaft) an.

Die Kunst wird heute wertgeschätzt wie nie zuvor.

Jeder will sich mit ihr schmücken, so kann man durch sie politische Aktionen durchführen und diese auch noch staatlich fördern lassen.

Das finde ich absolut legitim, denn es gibt Wichtigeres als die Kunst, wie die Natur oder die Freiheit und die Unversehrtheit des Einzelnen.

BLOODLINE, work in process © Anna Härtelt

Wäre die Bildung besser, wären die Menschen reifer und wir hätten eine ehrlichere und konstruktivere Streitkultur in Deutschland und in Europa, dann könnte man von einer reflektierten, intellektuellen, demokratisierten Gesellschaft sprechen, die es nicht nötig hat, soziale Arbeit als Kunst zu verkaufen, um interessant zu sein.

In Ihrer Serie »Bloodline« zeigen Sie in vierzig Aquarellen die Anschlagsorte rechtsradikalen Terrors. Sven Kroner, Gastwissenschaftler für Freie Kunst an der Bauhaus Universität Weimar, schreibt, es entstehe eine Gleichzeitigkeit von Heimat und Albtraum. Wie dicht liegt beides beieinander?

Es sind Synonyme. Die Serie »Bloodline« gibt dazu ein Stimmungsbild wieder und soll Verdrängungsprozesse aufhalten.

Die Bilder sollen die Erinnerung daran, dass im Sommer 2015 über 70 Asylbewerberheime durch Brandanschläge von Neo-Nazis in Deutschland unbewohnbar gemacht wurden und Menschen dabei zu Schaden kamen, auch in Zukunft wach halten.

Die Täter leben, zumeist nicht strafrechtlich verfolgt, unter uns. Oft in provinziellen Gegenden.

BLOODLINE, watercolor and ınk on paper, 25 x 35 cm, work in process © Anna Härtelt

Zu artikulieren, dass Sachsen, wo ich geboren und aufgewachsen bin, oder Deutschland meine Heimat ist, verbietet sich.

Das Wort Heimat benutze ich nie. Ich verbinde es mit Nationalismus und Patriotismus.

Dafür habe ich die Worte »zu Hause sein«, die lediglich das Bett, wo ich gerade schlafe, beschreiben.

Ich bin hier sozialisiert und verdanke dieser Gesellschaft meinen Lebensstandard. Mir ist jedoch auch klar, dass das Fundament dessen widerwärtig ist.

Ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf, dass auch an meinen Händen Blut kleben muss.

Mein Wohlstand, und der liegt nur knapp über der deutschen Armutsgrenze, verursacht Leid in anderen Ländern und fördert die Zerstörung des biologischen Gleichgewichts auf der Erde.

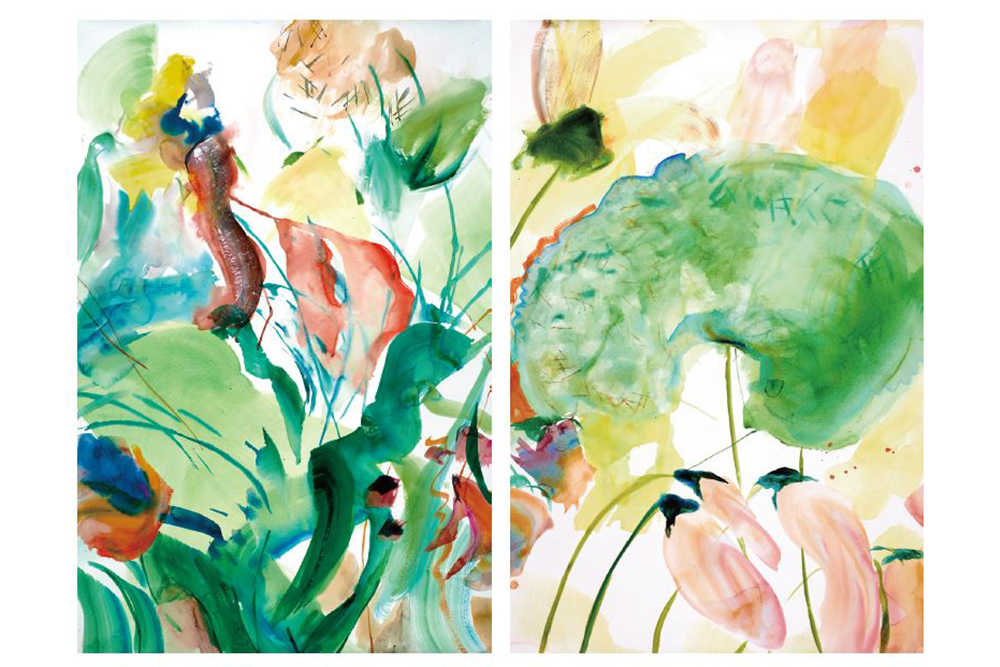

BUT WHAT AM I SUPPOSED ONLY WITH FLOWERS?, CHARLIE HEBDO, selection of open serial, watercolor on paper, je 140 cm x 180 cm, 2015 © Anna Härtelt

Die Folgen sind Flucht und Vertreibung von derzeit über 60 Millionen Menschen weltweit. Daran sind alle beteiligt und tragen eine Mitschuld, insbesondere die Industriestaaten.

Nun kommen auch noch der Aufschwung und die zunehmende Zusammenarbeit innerhalb der rechtsradikalen Bewegungen in Europa dazu, bei denen jede Vernunft verloren ist.

Ich habe Zweifel, ob es für mich Sinn ergibt, mir in Deutschland etwas aufzubauen.

Nein, »Heimat« sollte ein unschuldiger, unverdorbener Ort sein und den gibt es für mich nirgends.

Die meisten Ihrer früheren Werke sind abstrahierte Naturdarstellungen. Welche Bedeutung hat die Natur für Sie?

Ich bin in Wäldern, im Garten meiner Großeltern und mit Tieren in einem sehr bodenständigen Umfeld aufgewachsen. Meine Oma hat einen »grünen Daumen« und ein absolutes Faible für Blumen.

Wir bauten Gemüse an und ernteten jedes Jahr Unmengen Kirschen, Pflaumen und Äpfel.

BUT WHAT AM I SUPPOSED ONLY WITH FLOWERS?, selection of open serial, watercolor on paper, je 180 cm x 140 cm, 2015 © Anna Härtelt

Zu Weihnachten wurde ein Hase geschlachtet und auch sonst stand Wurst vom Bauern aus der Region oft auf dem Speiseplan. Mein Opa war Schweißer und verzierte den Garten und das Haus mit Metallelementen.

Diese Generation und die meiner Mutter behalfen sich mit den wenigen Dingen die es gab und bauten daraus was sie brauchten. Es sicherte meiner Familie ein wenig Wohlstand, weil sie nachhaltig mit den Ressourcen, welche uns zur Verfügung standen, umzugehen wussten.

Das Verständnis, nichts zu verschwenden, bescheiden zu sein und achtsam mit Tieren umzugehen, habe ich nie verloren, auch wenn ich seit vielen Jahren in der Stadt und im Kapitalismus lebe.

Ich fühle mich wirklich als ein Teil der Natur, sie wird immer da sein und das beruhigt mich ungemein.

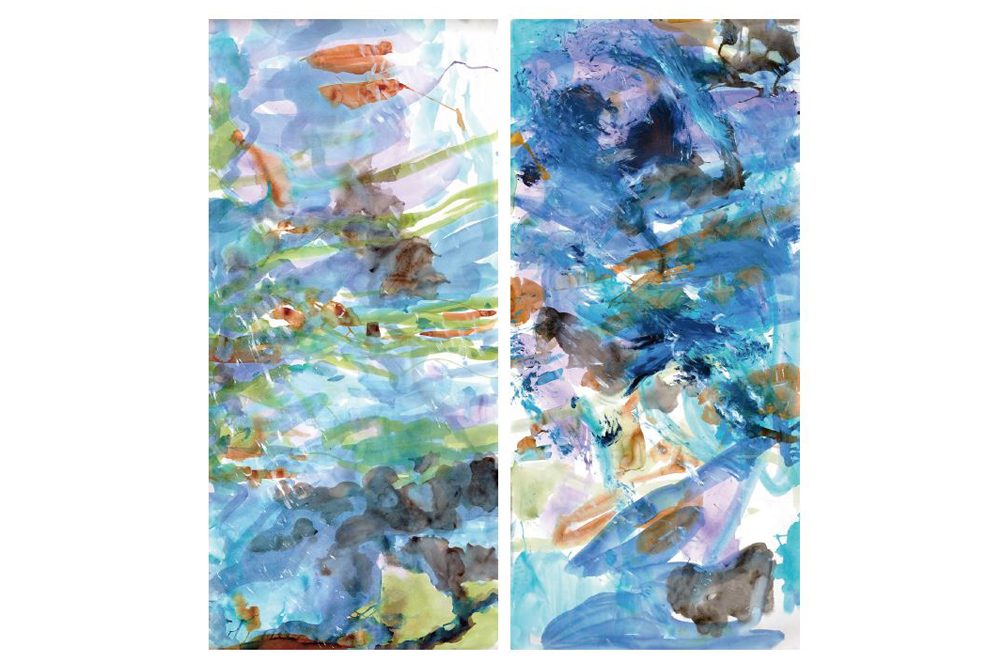

Strangers Shall Swallow It Up, 180 x 140 cm, watercolor on paper, 2015 © Anna Härtelt

Nach meinem ersten Aufenthalt in Japan, 2014, wo ich auch in Fukushima war, um mir ein Bild von der realen Situatıon vor Ort zu machen, malte ich eine Aquarellserie auf Papier, 180 x 140 cm, mit dem Inhalt Unwetter und Tornados.

Der Arbeitstitel war: »Wer Wind sät, wird Sturm ernten«. Eine dieser Arbeiten hat nun die Stiftung Ulla und Eberhard Jung angekauft mit dem Titel »Strangers Shall Swallow It Up« – Sollen Fremde es verschlingen.

»Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Ihre Saat soll nicht aufgehen; was dennoch aufwächst, bringt kein Mehl; und wenn es etwas bringen würde, sollen Fremde es verschlingen«

(Altes Testament, Hosea, Kapitel 8, Vers 7)

Strangers Shall Swallow It Up, 160 x 140 cm © Anna Härtelt

watercolor on paper, 2015

Auf dem Bild ist eine dunkle Gewitterfront über Weimar West (eine Plattenbausiedlung aus DDR Zeiten) zu sehen und im Hintergrund der Ettersberg.

Das Bild vereint deutsche Ideologien, die Gegenwart und meine persönliche Sorge über die Zukunft.

Seit dem Aufenthalt in Japan im Herbst 2015, ein Jahr später, ist es für mich unmöglich geworden, meinen Fokus auf die Natur und ihre Phänomene zu lenken oder einfach nur Blumen zu malen.

Das ist ein Luxus, den ich mir gerade nicht mehr leisten will, angesichts der verschärften Lage in Europa und Deutschland, welche mir zukünftig die Lebensgrundlage nehmen könnte.

So ist es eine existenzielle Pflicht für mich, die politischen Ereignisse zu reflektieren, zu interpretieren und daran zu erinnern, was nicht sein darf.

Sie verwenden kaum klassische Malerwerkzeuge wie Pinsel und schreiben: »Die Farben müssen fliegen und fließen…Form follows content«. Was meinen Sie damit?

Diese Aussage bezieht sich auf eine malerische Phase in der ich, wie Sie schon erwähnten, noch abstrahierte Landschaften malte. Ich trug mit den Fingern und Schwämmen Farbe auf riesige Papierformate auf. Derzeit brauchte ich eine Brücke, um in die Mitte der Bildträgers zu kommen.

Scumble © Anna Härtelt

Es war zeitintensiv, wegen der langen Trocknungsphasen und die Arbeiten lebten vom Körpereinsatz. Der malerische Prozess glich manchmal einem Tanz oder einem Kampf, ein bisschen wie Schlammcatchen:

Die Farben flogen und flossen durch den Raum.

Mir ging es damals vor allem um grundsätzliche malerische Fragen, wie: »Was ist die Farbe?«, »Was ist die so genannte abstrakte Malerei?«, »Wozu eigentlich abstrakt malen?«, »Wie könnte die Erweiterung der Malerei aussehen?«, »Wieviel Zufall kann ich im malerischen Prozess aushalten?«, »Was ist schön?«, »Was ist Kitsch?«, »Was ist ein Bild?«

Es ging um die Natur des Materials, das ich benutzte. Das Material und die Methode bestimmten den Inhalt des Bildes oder der Serie.

SCUMBLE, watercolor and acrylic on paper, 180 cm x 130 cm, 2014 © Anna Härtelt

Acrylfarbe ist in gewisser Weise ein künstliches Produkt und Ölfarbe ist klebrig und statisch. Ich wählte bald die Aquarellfarbe. Sie besticht mit ihren Strahl- und Fließeigenschaften, ist unbändig und irreversibel.

Hier sehe ich bis heute Parallelen zur Natur und dem Leben selbst, denn es sind ja Naturgesetze, die hier walten.

Die Natur der Sache, der Farbe, sollte ein Stückweit machen dürfen, was sie wollte, deshalb soll sie fliegen und fliesen.

selection of open serial, watercolor on paper, 15 x 10 cm, seit 2014 © Anna Härtelt

Gleichzeitig brauchte ich Grenzen und Einschränkungen in der Methode und im Sujet, denn die »abstrakte Malerei« kann auch willkürlich und banal sein. Das hat mich genervt.

Vor zwei Jahren schlichen sich zunehmend figurative Momente in meine Bilder, bis ich zur gegenständlich-narrativen Malerei zurückkehrte.

Wie kann ich mir die Entstehung eines Ihrer Werke vorstellen?

Um bei meiner Arbeit von Werken zu sprechen, ist es zu früh. Das finde ich albern.

Ich brauche eine gewisse Konzentration zum Malen. Ich kann nicht verkatert oder übermüdet arbeiten. Ich muss wissen, wo alles liegt, Chaos kann ich auch nicht gebrauchen.

Sprich: Als erstes baue oder räume ich meinen Arbeitsplatz auf.

Ich suche die Herausforderung in der Malerei, deshalb male ich am liebsten draußen oder direkt vor einem Motiv. Der Raum, die Kontraste, die Farben, das Wetter, die Geschwindigkeit, in der gemalt werden muss:

Ich vergewissere mich der Realität, um dann von ihr wegzugehen.

Wenn ich draußen herum laufe, male ich oft Bilder im Kopf. Ich überlege mir, welche Stimmung ich will, welche Dramaturgie und wie ich die Farben mischen würde.

OUTDOOR, watercolor on paper, 130 cm x 180 cm, 2015 © Anna Härtelt

Ich nutze regelmäßig auch bildgebende Mittel wie das Internet, die Musik, den Film, die Literatur und die Kunstgeschichte. Im Fall der Serie »Bloodline« geht es gar nicht anders, als die Fotografien der Presse zu verwenden.

Mit der Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, ängstige ich mich nicht mehr, wie viele Maler, vor der weißen Fläche. Es ist wichtig, stetig zu malen, denn das richtige Gespür zu haben ist wie einen Muskel zu trainieren.

Wenn ich aufhöre zu malen, dann bilden sich die Fähigkeiten, die Direktheit des Farbauftrags und die Intuition ein Stück weit zurück.

Es reicht schon eine Woche Pause, dann brauche ich in der Regel ein-zwei Bilder bis ich wieder drin bin. Ob ein Bild besteht oder nicht, zeigt sich dann in den Wochen darauf.